人事評価を、エクセルで管理する企業は少なくありません。しかし、「このままエクセル管理をつづけるべきか」「それともシステムを導入すべきか」と、迷う企業も多いでしょう。そこで当記事では、人事評価システムの必要性について解説します。エクセル運用との違いや具体的な事例を通じて、自社に最適な選択肢が見つかるはずです。

人事評価の管理について、エクセル運用とシステム化で悩む場合には、ぜひ参考にしてください。

目次

人事評価におけるエクセル管理の現状・課題

エクセルでの人事評価管理は、シンプルで導入しやすい半面、課題があることも事実です。ここでは、エクセル管理する際の課題について解説します。まずは、エクセル管理の主な方法について見ていきましょう。

エクセル管理の一般的な方法

エクセルを使用した人事評価の方法について、多くの場合、人事部門が評価フォーマットをエクセルで作成し「上長が部下の評価を入力する形式」を取っています。評価項目には、業績評価・能力評価・行動評価などが含まれます。上長による評価が入力された後、人事部門が取りまとめて集計を行う流れが一般的です。

場合によっては、目標管理シートと評価シートを別々に管理するなど、評価の根拠となるデータを別ファイルで保管することがあるでしょう。複数のエクセルファイルを行き来しながらの作業となることも、少なくありません。

エクセル管理の課題や問題点

エクセル管理は手軽に実施できる反面、従業員数が増えると、管理の負担も大きくなる傾向にあります。

ほかにも、評価シートの配布や回収における手間、過去の評価データの検索・参照のしづらさがデメリットです。評価の集計作業における人的ミスのリスクなども、課題として挙げられます。また、評価の根拠となる「日常の業務記録」が別管理になりがちで、適切な評価が難しくなることもあるでしょう。セキュリティ面での不安も、無視できません。

規模別の限界点

エクセルによる人事評価管理は、組織の規模によって、運用の難易度が異なります。20名程度の小規模組織では、評価シートの管理や集計作業を無理なく行えるケースが多いでしょう。しかし、従業員数が50名を超えると、評価データの一元管理や集計作業の負担が目立ち始めます。さらに100名以上の組織では、評価の公平性担保や全体把握が難しくなります。300名を超える規模になると、もはやエクセル管理は現実的ではありません。

人事評価のエクセル管理とシステム化の違い

人事評価の「エクセル管理」と「システム化」を比較した場合、どのような違いがあるのでしょうか?ここでは、4つの側面から違いを解説します。

料金面

多くの企業では、従業員が使用するパソコンにエクセルをインストールしています。

人事評価でエクセルを活用すれば、最初からインストールしてあるソフトを使うことから、費用を抑えやすいでしょう。一方で人事評価をシステム化すると、システム導入費や毎月のランニングコストなどが発生します。

とはいえ、「管理費」「セキュリティ対策費」「専門家が作成した仕組みを利用できる」などの利点を考えれば、人事評価のシステム化は、企業の発展につながる投資だといえます。

システム化で「担当者が評価に費やす時間」を削減できれば、人件費の面でもコストダウンにつながるでしょう。

セキュリティ

エクセル管理の場合にも、パソコン自体にウイルス対策ソフトを導入しておけば、「日常的な作業でウイルス感染する」といった不安は解消できます。しかしウイルス対策ソフトでは、データ紛失に対する備えや、権限の細かな設定までを期待することは難しいでしょう。

つまり人事評価のエクセル管理は、セキュリティ的に不十分です。システムを活用すれば、データ紛失をしてもバックアップ機能によって復活できます。ほかにも権限設定機能を使用すれば、閲覧者や編集できるスタッフなどの範囲を、細分化できるでしょう。

運用にかかる工数

エクセル管理の場合、評価シートの作成・回収・集計・データの保管まで、すべての作業を手作業で行います。未提出者への督促や記入内容の確認など、煩雑な作業に時間を要することも多いでしょう。手作業であるため、ミスのリスクも高まる傾向にあります。

システム化した場合には、評価フォームの自動配信・進捗管理・データの自動集計など、多くの作業を自動化できます。決められた手順に従って入力するだけであり、必要な集計や分析もスムーズに行えるでしょう。運用工数が減ることで、戦略的な施策の検討など、より付加価値の高い業務に時間を割けます。

評価の品質

人事評価には、一貫性と公平性が不可欠です。エクセル管理では、評価基準の詳細な定義や解説を十分に盛り込むことが難しいでしょう。また、すべての評価者への「基準の周知」や「理解度の確認」も難しい傾向にあり、評価基準の解釈にばらつきが生じやすいといえます。エクセル管理の場合、個別で管理するケースも見受けられるため、古いバージョンのファイルを使用するリスクもあるでしょう。

システム化された評価プラットフォームでは、全評価者が同じ画面を使用し、統一された基準とフォーマットで評価を行えます。評価過程も記録されるため、信頼性の高い評価を実現できます。

人事評価をシステム化するメリット

エクセルやペーパーでの人事評価管理には、課題や限界があるとわかりました。システム化することで、課題の解決や、評価プロセス全体の質アップが期待できます。ここでは、人事評価をシステム化する具体的なメリットについて解説します。

情報管理がしやすい

エクセル管理では、評価者がファイルを個別に保存・編集するケースも多く、類似ファイルが各担当者のパソコンに散在しがちです。どれが最新版かについて、判断に迷うことも少なくありません。共有サーバーでの保管を行っていても、「一時保存のためにパソコンにダウンロード」をすれば、類似ファイルが存在することになるでしょう。

一方でシステム化すれば、評価データは一元管理され、常に最新情報にアクセスできます。複数の評価者が同時に作業をできるため、期末評価の繁忙期でも効率的に作業を進められるでしょう。

評価に関する一連のプロセスが効率的

人事評価には、「目標設定→実際の評価→フィードバック→分析・改善」といった一連の流れが必要です。各プロセスは、相互に関連しており、切り離せない関係だからです。

エクセル管理の場合、それぞれのプロセスをシート単位で管理するケースが多いでしょう。目標シートと評価シートを行き来し、過去データを確認するために複数のファイルを開くなど、作業が複雑になりがちです。

一方システム化された人事評価は、システム内で一連のプロセスを実行できるため、シームレスな作業が可能です。担当者の作業量も減り、負担の軽減にもつながります。

結果をすぐにフィードバックできる

人事評価の結果は、すぐにフィードバックするのが望ましいです。フィードバックが早いと、従業員のモチベーションを維持しやすくなります。

エクセル管理では、評価データの集計や確認に時間がかかりやすく、上長の承認を得るためにファイルのやり取りも必要です。結果的に、フィードバックまでに時間を要する傾向があります。

システム管理を行えば、集計が自動化されます。また上長は、システムにアクセスするだけで評価内容を確認・承認できます。評価から従業員へのフィードバックまでの時間を短縮でき、より効果的な人材育成が可能になるでしょう。

コンプライアンスに対応しやすい

人事評価には、法令順守や公平性の確保といった「コンプライアンス」への配慮が不可欠です。昨今では雇用機会均等の観点から、評価プロセスの透明性や記録の保持が重要になっています。

エクセル管理では、「誰が・いつ・どのような基準」で評価を行ったかについて、証明が難しい傾向にあります。データの改ざんリスクも存在し、監査対応や法的な問題が生じた際に、説明責任を果たしにくいでしょう。

システム化すれば、評価プロセスの履歴が記録され、評価の根拠や判断基準も残せます。アクセス権限の管理や操作ログの保持により、情報セキュリティの観点からも、安全な運用が可能です。

人事評価システムを選ぶポイント

人事評価システムの導入を検討する際には、さまざまな観点をチェックしたうえで、最適なものを選ぶことが重要です。ここでは、システム選定時のポイントについて解説します。

自社で必要な機能を含む

人事評価システムには、多様な機能が搭載されています。しかし、自社には「すべての機能が必要」とは限りません。不要な機能が多すぎると、操作が複雑になり、従業員の利用率を低下させるといったマイナスの影響も考えられます。

まずは自社の評価制度や運用フローを整理し、必要な機能を明確にすることが大切です。たとえば、目標管理中心の評価であれば、目標設定や進捗管理機能を重視するとよいでしょう。また、フィードバック面談に不安がある場合には、面談支援機能が搭載されているシステムもおすすめです。

コストパフォーマンスに優れている

人事評価システムの費用は、初期費用とランニングコストに大別されます。初期費用には、システムのカスタマイズや従業員への研修費用が含まれることがあり、ランニングコストは利用人数や追加機能によって変動するケースが多いでしょう。

重要なのは、単純な価格の比較ではなく、導入による効果と費用のバランスです。具体的に、評価業務の工数削減効果や、データ分析による人材育成への活用などを比較します。その際には、定量・定性の両面における効果を試算します。また、将来的な組織規模の拡大や制度変更にも対応できる柔軟性があるかどうかも、長期的なコストパフォーマンスを左右する要素だといえます。

セキュリティ対策が施されている

人事評価データには、個人情報や機密情報が多く含まれています。そのため、システム選定時には、セキュリティ面での信頼性について確認することが大切です。たとえば、「データの暗号化」「アクセス権限の設定」の有無について確認します。

また、システム提供企業のセキュリティに対する姿勢も重要です。ISO27001やプライバシーマークの取得状況や、セキュリティインシデント発生時の対応体制なども、選定の判断材料にするとよいでしょう。

サポート体制が整っている

システム導入後の安定的な運用には、充実したサポート体制があると安心です。とくに導入初期は、社内から「システムの操作方法」や「運用ルールに関する問い合わせ」が、多く発生しやすいでしょう。そのため、システム提供会社の「問い合わせ窓口の対応品質」「担当者の専門知識レベル」などを事前に確認することが大切です。

また、システムのバージョンアップや制度変更時の対応力も重要なポイントです。定期的なアップデートによる機能改善や、法改正への対応など、継続的なサポートが受けられるかどうかも確認しましょう。活用事例の共有など、付加的なサポートサービスの有無も検討材料となります。

業界別の人事評価システム導入事例

人事評価のシステム化は、業界や企業規模を問わず、多くの企業で成果を上げています。従来のエクセル管理からシステムへの移行によって、どのような変化があったのでしょうか。ここでは、具体的な導入事例を通じて、業界別の成功ポイントを解説します。

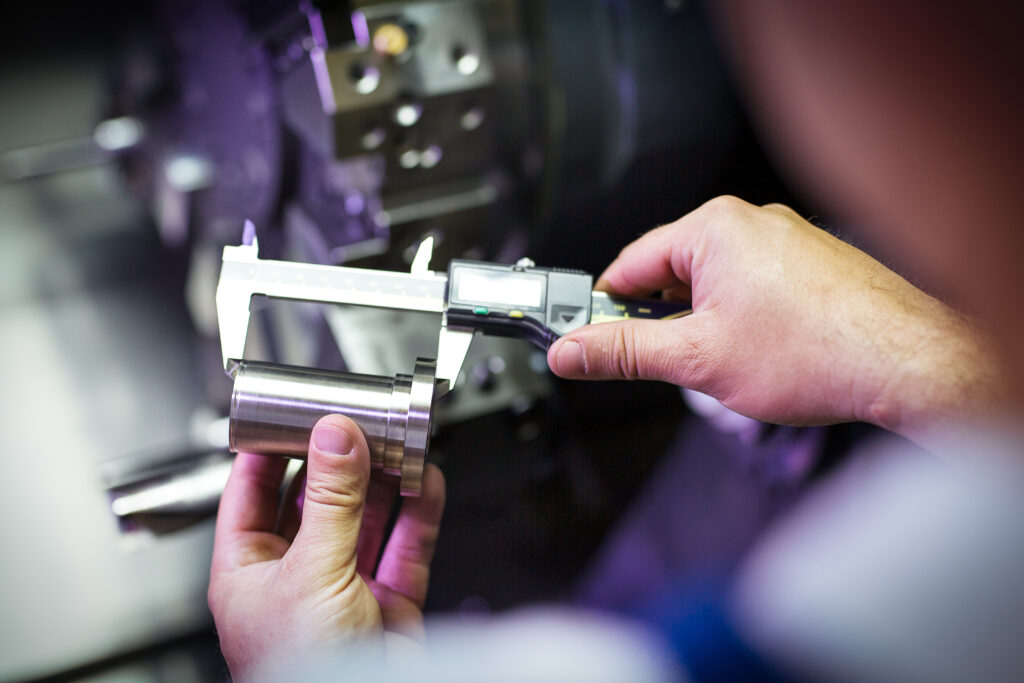

ケース1:製造業での活用例

従業員300名を抱える工作機械メーカーA社では、複数の工場を保有しています。拠点を複数もつことに加え、シフト勤務者も多く、エクセルの評価管理に限界を感じていました。とくに、現場監督者による「日常的な業務評価の記録」が属人化しており、公平な評価が難しい状況がつづいていたことも事実です。

システム導入後は、スマートフォンからでも評価入力が可能となり、現場での「気づき」をリアルタイムで記録できるようになりました。また、品質管理データと連携させることで、生産性や品質への貢献度を数値化でき、客観的な評価が実現します。その結果、評価の納得性が向上し、離職率が前年比30%に改善されました。

ケース2:サービス業での活用例

全国に50店舗を展開する美容室チェーンB社では、スタイリストの技術レベルや接客評価について、各店舗のマネージャーがエクセルで管理していました。しかし、店舗ごとに評価基準にばらつきがあり、人材育成や適正な昇給判断に支障をきたしてしまいます。

システム導入により、統一された評価基準でスタッフのスキル管理が可能になり、客観的な技術評価と顧客満足度を組み合わせた総合評価ができるようになりました。さらに、優秀なスタイリストの行動特性を分析し、教育プログラムに反映させることで、新人スタイリストの早期戦力化にも成功しました。

ケース3:小売業での活用例

創業40年の老舗食品卸売業C社は、近年小売事業にも参入し、直営店3店舗を展開しています。基幹システムは導入済みだったものの、人事評価に関しては「創業時からの慣習」から、部門長による主観的な評価とエクセル管理がつづいていました。部門における評価基準の違いや、職種による業務特性の違いから、全社統一の評価基準の用意に苦心していました。

システム導入後は、職種別の明確な評価項目を設定し、部門の特性に応じた重み付けが可能になりました。また、従来は紙ベースだった日報をデジタル化し、営業活動の実績や店舗スタッフの接客評価などもシステムに統合しました。その結果、客観的で公平な評価が実現し、部門間異動への応募も増加しました。

人事評価システムの導入方法

ここでは、人事評価を導入する際に、成否を分ける3つのステップについて解説します。詳細は以下の通りです。

Step1:人事評価システム導入の目的を明確化

人事評価システムを導入する前に、最も重要なのが目的の明確化です。「現状のエクセル管理では解決できない課題は何か」「システム化によって実現したい理想の状態とは何か」など、具体的に整理する必要があります。

整理するにつれ、「評価者による採点基準のばらつきを是正したい」「部門を超えた評価の一元管理を実現したい」など、組織固有の課題が見えてくるでしょう。また「定着率の向上」や「企業ビジョンの浸透」といった、より大きな経営課題の解決手段として、導入を検討するケースも少なくありません。

Step2:必要な機能を整理

Step1で明確化した導入目的に基づき、システムに求める機能を具体化していきます。システムの選定では、必要最小限の機能に絞り込むことが、スムーズに導入できるポイントだといえます。

たとえば、評価業務の効率化が目的であれば、「直感的な操作性」と「自動集計機能」が重要です。人材育成への活用が目的なら、「スキルマップ機能」や「目標管理機能」が必須となるでしょう。、将来的な組織の成長に備え、システムの拡張性も重要なポイントです。従業員数が増加しても安定して稼働するか、新しい部署や評価制度にも対応できるかなど、長期的な視点での検討が必要です。

Step3:人事評価システムを選ぶ

必要な機能要件を満たすシステムの中から、自社に最適なものを選定します。その際には、単なる機能比較だけでなく、総合的な観点からの評価が求められます。「初期費用と運用コストのバランス」「システムの操作性」「カスタマイズの柔軟性」「サポート体制の充実度」など、多角的な検討が必要です。

導入後の運用を見据えつつ、担当者の異動があっても円滑な業務継続が可能か、といった視点も欠かせません。また無料トライアルを提供するサービスも存在するため、実際に操作感を確認するとよいでしょう。

ヒョーカクラウドで実現する効率的な人事評価

人事評価の脱エクセル化を考える場合には、人事評価システム「ヒョーカクラウド」がおすすめです。ヒョーカクラウドは、エクセル管理からの移行をスムーズにする直感的な操作性と、評価業務に特化した充実の機能を備えています。

ヒョーカクラウドの主な特長

「ヒョーカクラウド」は、人事評価業務の効率化を支援する、クラウド型の人事評価システムです。評価シートの自動配信から集計までを、シームレスに一元管理できる基本機能を備えています。クラウド型のシステムであるため、場所を問わない運用も可能です。

導入時には、評価制度の設計から運用方法までサポートすることから、システム活用に不安のある企業も安心して始められます。また業界最安値水準の月額3万円からという料金設定で、中小企業から大企業まで、コストを抑えた導入が可能です。情報セキュリティの国際規格に準拠したセキュリティ体制も整備されており、安心して利用できるでしょう。

導入企業からの評価

ヒョーカクラウドの導入企業からは、「評価業務の効率化による工数削減」や「評価の公平性向上に関する好評価の声」などが多数寄せられています。ほかにも、専任のサポートチームによるきめ細かな導入支援も好評です。システムの操作方法だけでなく、評価制度の設計についても導入実績に基づいたアドバイスを提供しており、導入後も継続的なサポートで安定運用をバックアップします。

詳しい導入事例はこちら

無料デモで機能を体験

人事評価システムは、実際に操作してみないと「自社に合うか」が判断できないでしょう。ヒョーカクラウドでは、無料のデモンストレーションを用意しているため、この機会にぜひお試しください。

評価シートの作成から集計までの一連の流れについて、実際に試すことが可能です。実際の導入では、貴社の評価制度に合わせたカスタマイズ内容もご提案可能です。専任コンサルタントが貴社の課題をヒアリングしながら、最適な活用方法をご提案するため、運用面での不安も解消できるでしょう。

人事評価のシステム化で業務効率アップを

人事評価のエクセル管理は、データの収集・集計・フィードバックなどの一連の作業に、多くの時間と労力が必要です。

システム化することで、評価データの一元管理による作業効率の向上が見込めます。過去データの参照のしやすさや、セキュリティ向上といった効果も期待できるでしょう。

「ヒョーカクラウド」は、エクセル管理の課題を解決し、人事評価業務の効率化を実現するクラウド型の人事評価システムです。直感的な操作性と充実した機能で、エクセル管理からの移行もスムーズに行えます。

まずは無料トライアルを活用し、実際の使い勝手をご確認ください。また、貴社の評価制度に合わせたカスタマイズ提案も可能です。人事評価の業務効率化を目指す場合には、ぜひヒョーカクラウドをご検討ください。

評価ポイント導入事例一覧をプレゼント!

評価ポイント導入事例一覧

この資料で分かること

業種別の事例効果をご紹介

- 製造・販売部門事例- 離職防止&従業員育成

- サービス部門事例- 考える力&主体性アップ

- 介護・看護部門事例- 評価意識向上&承認欲求

- 飲食店部門事例- 従業員満足度向上&ゲーム感覚